10月17日,“看见:不一样的辽宁”辽宁省文旅推介展示活动热度持续攀升。在参加年度盛会、初遇辽宁文旅独特魅力后,全国各省区市文化和旅游行政部门代表、部分重点旅行商代表组成考察团,开启了一场“触摸历史、对话自然”的深度探访——从沈阳故宫的皇家气韵,到张氏帅府的民国风云,再到本溪水洞的亿年奇观,在红墙黛瓦、中西建筑与地下溶洞间,读懂“不一样的辽宁”背后,历史的厚度、人文的温度与自然的雄奇。

沈阳故宫:一朝发祥地的皇家气韵

考察团的第一站,是被誉为“关外紫禁城”的沈阳故宫。作为中国现存仅有的两大皇家宫殿建筑群之一,这里没有北京故宫的宏阔规制,却以“一朝发祥地,两代帝王都”的独特身份,沉淀着满族文化与中原礼制的交融密码,是辽宁人文历史的“开篇第一章”。

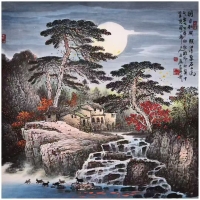

代表们首先驻足中路核心的大政殿与十王亭,这片“君臣合署办公”的建筑群落,是努尔哈赤、皇太极时期的政治中心。圆形的大政殿如天幕穹顶,辅以十座呈“八”字形排列的方亭,既延续了满族八旗制度的军事格局,又融入了汉族传统建筑的对称美学。独特的“帐殿式”布局,让代表们直观感受到清代初期“马上得天下”的豪迈,以及政权建制从游牧到农耕的过渡雏形。

移步至中路的崇政殿,殿内“正大光明”匾额高悬,金砖铺地,龙椅威严。这里曾是皇太极日常理政、接见使臣的场所,更是他宣布改国号“后金”为“大清”的关键之地。导游指尖划过殿外斑驳的红墙,细数当年皇太极与孝庄文皇后在此运筹帷幄、推动满族汉化的历史细节,让代表们不禁驻足沉思,仿佛透过时光,望见三百多年前的朝会盛景与家国决策。

东路的清宁宫则藏着皇家生活的烟火气。作为皇太极与皇后哲哲的寝宫,它兼具“前朝后寝”功能,西间为萨满教神堂,供奉着满族神祇,东间则是帝后居住空间,火炕、万字炕的布局,保留着浓郁的东北满族民居特色。代表们细细观察宫内的锅灶、祭神神器,仿佛能触摸到皇家生活中与普通百姓相似的起居日常,深刻体会到沈阳故宫“宫”与“家”交织的独特韵味。

“这里的每一座宫殿、每一处雕饰,都是活的历史课本。”一位来自南方的旅行商代表感慨,沈阳故宫的“小而精、特而美”,不仅是建筑艺术的瑰宝,更承载着一个王朝崛起的密码,这种独有的皇家气韵,正是辽宁文旅区别于其他地区的鲜明标识。

张氏帅府:民国风云里的建筑史诗

离开沈阳故宫,考察团步行至不远处的张氏帅府。如果说故宫是清代历史的缩影,那么这座被誉为“民国第一府”的建筑群,便是一部浓缩的东北近代史诗,为“不一样的辽宁”铺展了风云激荡的民国篇章。

推开帅府朱漆大门,青砖灰瓦的三进四合院率先映入眼帘。传统中式建筑格局中,细节处暗藏玄机:垂花门上“马上封侯”的木雕,刀法精湛,诉说着张作霖从草莽到军阀的雄心抱负;院内青石板路平整如镜,两侧厢房的窗棂花纹各不相同,既有北方建筑的厚重,又不失江南园林的精巧。代表们漫步院中,脚步不自觉放轻,生怕惊扰了砖瓦间沉睡的民国往事。

穿过四合院,一座宏伟的西式建筑拔地而起——这便是帅府核心“大青楼”。仿罗马式的青砖楼宇,是张作霖、张学良父子处理军政要务的核心场所,东北易帜、杨常事件等影响中国近代史的重大事件均发生于此。仰头可见高耸的塔楼与拱形窗棂,西式风格与中式青砖碰撞出独特美感,恰如那个中西文化交融碰撞的动荡年代。

走进大青楼二楼的“老虎厅”,气氛骤然肃穆。1929年,年轻的张学良正是在此处决杨宇霆、常荫槐,以决绝手段稳固东北政局。如今,厅内老虎皮沙发虽已不在,但墙上悬挂的照片、陈列的历史文献,仍清晰还原着当年的紧张局势。“很难想象,这个普通房间里的决策,曾改变东北乃至中国的命运。”一位文化部门代表驻足良久,“这里的每一面墙,都在诉说历史人物的抉择与无奈。”

与大青楼的庄严肃穆不同,旁边的小青楼满是温情与传奇。这座中西合璧的二层小楼,是张作霖为五夫人寿氏专门修建的居所,精致阳台、小巧回廊,处处透着用心。1928年,张作霖在皇姑屯被炸重伤后,便是在此走完人生最后一程;五夫人寿氏为稳定局势、秘不发丧,与日本侵略者巧妙周旋,展现出乱世女性的智慧与勇气。代表们看着当年寿氏使用的梳妆台、书桌,仿佛能感受到风雨飘摇中,一个家族的温情与坚守。

“一座帅府,半部民国史。”一位旅行商代表感叹,帅府建筑的多元包容——从四合院到大青楼,从小青楼到北欧风格红楼群,不仅是张氏父子审美的体现,更折射出东北近代开放包容的城市品格,让游客在行走中读懂东北的过去,正是文旅融合的最好实践。

本溪水洞:亿年溶洞里的北国奇观

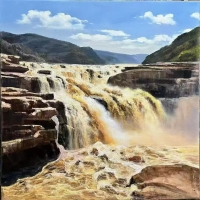

当日下午,考察团的脚步从厚重历史转向自然秘境,驱车奔赴本溪,探访被誉为“北国一宝”“天下奇观”的本溪水洞。如果说前两站是辽宁的“人文名片”,那么本溪水洞便是大自然馈赠的“地下水晶宫”,以亿年喀斯特奇观,为“不一样的辽宁”写下雄奇的自然篇章。

穿过古朴山门,考察团抵达水洞入口,一股清冽气息扑面而来,与午后秋阳形成鲜明对比。洞口上方“本溪水洞”四个朱红大字苍劲有力,下方洞口如巨兽静卧的巨口,内壁怪石嶙峋,透着神秘壮阔。据介绍,这里是世界最长可乘船游览的地下充水溶洞,全长5800米,已开发2800米,洞内恒温12℃,四季“春”意盎然。

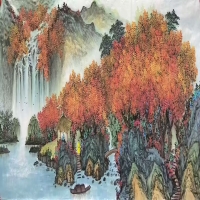

“请各位代表坐稳,我们即将开启‘地下河’之旅。”随着工作人员的提醒,考察团分批登上发电小游艇,缓缓驶入洞内。游艇引擎轻鸣,螺旋桨悄然搅动水面,在幽暗的地下河上漾开圈圈细碎的涟漪,水波粼粼,倒映着两岸彩灯的光影,随船行流转,如碎金般在岩壁间晃动。两岸的钟乳石在五彩灯光下勾勒出奇幻轮廓:“玉象吸水”长鼻垂水,“银河落九天”石幔晶莹,“人参仙童”憨态可掬。行至“三峡”段,洞体骤窄,两侧钟乳石仿佛伸手可及,灯光随游艇移动变幻,光影在岩壁上织就流动的画卷,让代表们不禁屏息凝神,沉醉于仙境般的静谧。“北方竟有如此规模的溶洞!”一位来自江南的代表举起手机拍摄,“它既有南方溶洞的精巧,更有北国的雄浑,彻底打破了我对北方自然景观的认知。”

游船停靠后,考察团沿步道深入相连的旱洞继续探寻。旱洞虽无流水相伴,景观却同样震撼:高达38米的“摩天岭”石笋拔地而起,如擎天之柱直抵洞顶,表面的纹路记录着亿年的沉积痕迹;“花果山”景观区里,形似石猴、石桃的钟乳石错落分布,仿佛再现了《西游记》中的经典场景;而“水晶宫”内,成片的方解石晶体镶嵌在岩壁上,灯光下闪烁着钻石般的璀璨光芒,引得代表们纷纷驻足细看。“这些钟乳石每百年才生长1厘米,眼前的每一处景观,都是大自然用亿万年时间精心雕琢的艺术品。”导游的讲解让代表们愈发惊叹,也对这片地质奇观多了几分敬畏。

除了自然本底的震撼,本溪水洞的“科技赋能”也让考察团眼前一亮。洞内新增的AR导览系统,只需用手机扫描指定景观,就能触发动态动画,将“石猴偷桃”“龙宫赐宝”等神话故事与钟乳石形态结合,让静态景观“活”了起来;出口处的地质博物馆内,通过实物标本、互动模型与沉浸式影片,清晰还原了水洞从3亿年前古海洋,到如今地下溶洞的演化过程,深奥的地质知识变得直观易懂。“这种‘自然+科技+文化’的融合模式,既保护了溶洞生态,又提升了游客的体验感和知识获取感,太值得借鉴了!”一位省级文旅行政部门代表感慨道。

历史为媒,自然为证,看见不一样的辽宁

当日暮时分,考察团结束行程,回望一日行程:沈阳故宫的红墙黄瓦、张氏帅府的青砖灰瓦、本溪水洞的钟乳流光,三种截然不同的景观,却共同编织出辽宁的多元魅力——从清代皇家圣地,到民国风云中枢,再到亿年自然奇观,这片土地既有历史的厚重,又有人文的温度,更有自然的雄奇。

“以前提起辽宁,只想到工业基地;这次才发现,这里是‘人文+自然’的宝藏地。”一位西部省份文旅代表坦言,沈阳故宫的皇家气韵、张氏帅府的民国风云、本溪水洞的北国奇观,让他看到了辽宁“硬核”工业之外的“柔软”与“雄奇”,也为两地文旅合作找到了新切入点。

此次考察之旅,不仅让全国代表近距离触摸了辽宁的文化根脉与自然瑰宝,更让“看见:不一样的辽宁”从口号变为可感可触的体验。辽宁的“不一样”,在于它能让你在一天之内,从三百年前的皇家宫殿,走进百年前的民国府邸,再潜入亿年前的地下溶洞——这里的每一处遗迹、每一寸景观,都是连接过去与未来的桥梁,都是辽宁最动人的底色。

正如一位代表在考察手记中所写:“故宫的红,帅府的青,水洞的流光,都是辽宁的勋章。在这里,历史不是文字,自然不是图片,而是可触可感的真实。这,就是‘不一样的辽宁’最动人的模样。”

稿件来源:辽宁省文化旅游协会融媒体中心

编辑:刘瑶瑶

抖音

抖音